技術資料

やわらかサイエンス

染めから見える、自然と布(前編)

突然ですが、「大島紬」と聞いて、どのようなイメージを持つでしょうか?

大島紬は、鹿児島県の奄美大島を本場生産地とする絹織物です。精緻な技法と職人の手仕事によって生み出され、高価な絹織物として知られています。光沢と張りのある生地が特徴ですが、その歴史や由来については、意外と知られていないかもしれません。

私が大島紬に触れる機会があったのは、祖母から譲り受けた着物の中に、大島紬と思われる着物があったからです。「大島紬=高価な着物」という認識があっただけに、自分ではなかなか手が届かない着物を受け継ぐことができ、とてもありがたく感じました。

地層科学研究所は、地盤・地質に関する数値シミュレーションを多く行っている会社です。私は技術者ではありませんが、社内で地質や地盤の話を耳にすることも多く、その影響で大島紬の制作工程に含まれている「泥染め」に興味を持ちました。そこで今回は、大島紬を出発点に「泥染め」や「着物」、それにまつわることを少し掘り下げてみたいと思います。

本場大島紬:経済産業大臣指定の伝統工芸品であり、精緻な技法と職人の手仕事によって生み出されます。様々な工程を経て作られる大島紬ですが、その重要工程の一つが、奄美大島の泥を使った「泥染め」です。この染色技法によって、深みのある黒い色合いと独特な風合いが生まれます。

絹織物と蚕の恵み

絹織物とは、蚕(カイコ)の繭から取り出した生糸を精練し、織り上げた布のことです。正絹と呼ばれることもあります。小学生の頃、教室で蚕を育てた経験があります。農家さんが定期的に補充してくれた桑の葉をモリモリと食べて成長する様子が思い出されます。繭を作る様子を間近で見たとき、それが絹の原料になると知って驚いた記憶があります。蚕はカイコガという昆虫の幼虫で、4回の脱皮を経て成長し、やがて繭を作ります。この繭こそが絹のもとです。

蚕は約5,000年前に中国で家畜化され、人々の暮らしに欠かせない存在となりました。一匹の蚕からは、およそ1,200~1,500メートルもの生糸がとれるといわれています。その糸を紡ぎ、織りあげることで、光沢のある美しい絹織物が織られます。

奄美の自然が生んだ「泥染め」の技

大島紬の染色には、「泥染め」と呼ばれる独特の技法が用いられます。これは、車輪梅(シャリンバイ・バラ科/テーチ木と呼ばれる)の煎じ液と、鉄分豊富な泥田の土を利用したものです。

まず、織る前の糸を車輪梅の煎じ液に何度も浸し、タンニンを染み込ませます。その後、鉄分を多く含む泥田の土を揉み込むことで化学反応が起こり、糸が黒く染まります。この工程を繰り返すことで、深みのある黒色が生まれ、大島紬特有の色合いに仕上がります。

泥染めに使われる泥は、奄美大島の川底や湿地から採取される鉄分豊富な粘土質の土です。この土壌の特質と職人の技が合わさり、時間をかけて大島紬が作られます。

沖縄県久米島で作られる久米島紬にも、植物染めと泥染めの工程がありますが、仕上がる色合いは大島紬とは異なります。使用する植物や水質、泥の成分に違いがあるため、同じ「泥染め」でも地域ごとの個性が生まれるのですね。

| 社内の地質技術者に聞いてみた!「奄美大島の泥と地質の関係は?」 ・大島紬に使う泥は、奄美大島の北部に限る。 ・その北部は、四万十帯(しまんとたい)と呼ばれる地質体で泥岩や頁岩を主とする堆積岩が分布しており、鉄分が多く含有しているのが特徴 ・その鉄分がタンニン(植物由来のポリフェノール)と化学反応 ※参照:産総研「地質図Navi」の奄美大島「20万分の1地質図幅」 |

車輪梅(シャリンバイ)、見たことありますか?

泥染めに使われる植物「車輪梅」は、日本・東アジア原産の植物で、5~6月に梅に似た花を咲かせます。名前の由来は、葉が車輪状に広がり、花が梅に似ていることからだそうです。潮害にも強いため、海岸近くに植えられることが多いそうで、奄美大島でも自生しています。

「海岸近くに植えられているなら、横浜(神奈川)にあるかもしれない」と思いつき、新港ふ頭客船ターミナル付近を歩いてみたところ、ちょうど花を咲かせている車輪梅を発見しました。花を見て思い返したところ、近所の公園にも植えられていたことに気づきました。今まで気に留めていなかったのですが、意外と身近な植物なのですね。

タンニンと鉄の不思議な反応

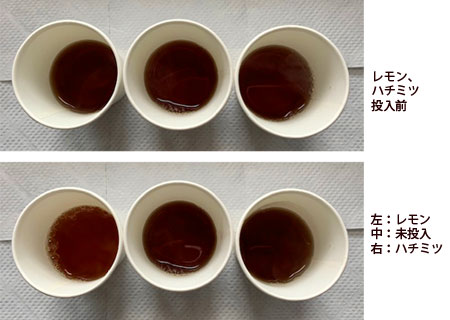

泥染めの原理は、タンニンと鉄分の化学反応によるものですが、身近なところでも同じような現象が見られます。例えば、紅茶にハチミツを入れたとき、紅茶の色が少し濃くなったように感じたことはありませんか?これは、紅茶に含まれるタンニン(ポリフェノールの一種)と、ハチミツに微量に含まれる鉄分が反応するためと考えられます。ただし、ハチミツに含まれる鉄分はごくわずかなので、はっきりと黒く変化することはありません。また、紅茶にレモンを入れると色が薄くなることがあります。これは、紅茶の色素であるテアフラビンがレモンに含まれるクエン酸と反応し、紅茶が酸性に傾くことで色が淡く変化するためです。

試しに自宅で紅茶にレモンやハチミツを入れて比べてみると、レモンを入れたときの変化はよくわかりましたが、ハチミツではあまり違いが見られませんでした。

こうした化学反応を知ると、泥染めが単なる伝統技法ではなく、植物や土に含まれる成分を巧みに利用した高度な染色技術であることがわかりますね。

前編はここまでです。中編では、泥を利用したほかの染色技法や草木染の世界をのぞいてみます。