技術資料

Feel&Think

第23回 日本列島の有効拘束圧

今回は、三軸圧縮試験で用いてきた岩石試料を地下10kmの場所においた状態を想像しながら、地下深部の岩盤挙動を推測してみたいと思います。

これまで紹介してきた岩石の三軸圧縮試験からは、軸差応力を増加させていくと岩石内部で微小破壊が発生し、これは拘束圧と間隙水圧の差である有効拘束圧が小さいほど活発でした。言い換えれば、有効拘束圧が小さいほど岩石は小さい軸差応力で不安定となると考えられます。このことは、間隙水圧が地下深部岩盤の不安定挙動、例えば地震や断層の生成に影響を及ぼしていることを示唆しています。

ところで、このような地下10kmといった深部でも水は存在するのでしょうか。一般的には存在すると考えられています。なぜならば、地下深部の変成作用などで作り出されたと考えられる岩石の物理化学的性質が、水の存在なくしては説明できないからです1)。また、地殻の電気伝導度が高いことも根拠となっています2)。水があるのであれば、三軸圧縮試験と同様の条件におかれた岩石を想定することができ、試験結果からの知見を活用することができます。なお、水温が374℃を超えると、水圧が22MPaを超えた段階で水は超臨界と呼ばれる状態となり、液体と気体の性質を併せ持った特殊な流体となります。以下の検討では、三軸圧縮試験からの推論が可能となる範囲として、水温が374℃以下であることを前提とします。

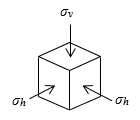

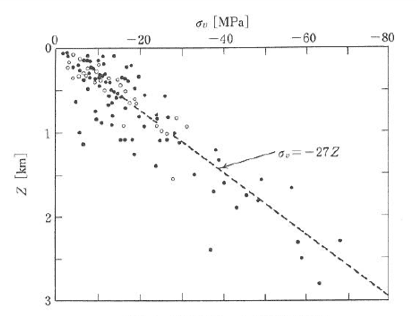

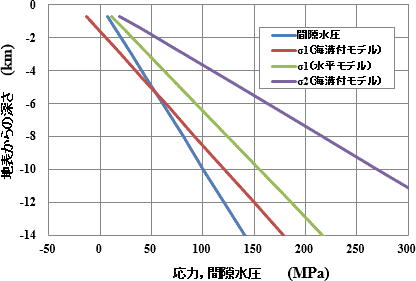

まず、地下10kmに岩石試料を置いた際の応力状態を推定してみましょう。軸力に相当するものはやはり上に載っている岩盤の重量でしょう。仮に間隙水を含めた岩盤の単位体積重量が27N/m3(0.027MPa/m)とすれば、軸応力となる鉛直応力σvは270MPaとなります。これは、図-13)に示したような実際の初期応力計測結果からも裏付けられます。このとき、間隙水圧は静水圧状態であれば100MPaが作用していることになります。

他方、拘束圧に相当する側方圧σhはどうでしょうか。これは明快に定める根拠がありません。図-2は、初期応力計測結果から側圧係数kを求めたものです。

図中の式を用いると、側圧係数が0.65から0.31の間にあり、10kmでは側方圧に直すと175MPaから83.7MPaになります。この下限値は間隙水圧の推定値(静水圧)を下回っており、有効拘束圧が非常に低い状態があり得ることを示唆しています。このような状態であれば、地下10kmでも初期クラックの破壊や二次クラックの伸長が活発に生じます。岩盤の透水性が非常に低く、間隙水の流れが制限されている状況では、非排水条件での三軸圧縮試験で見られたように、二次クラックの開口によって間隙水圧は減少し、有効拘束圧が増加することで初期クラックの破壊は抑制されます。しかし、いずれは水の流入によって間隙水圧は再度上昇し、初期クラックの破壊や二次クラックの伸長が活発化し、断層の形成のような大規模な破壊に発展すると考えられます。

このような低い有効拘束圧の状態となる理由の一つは、側方の境界条件です。例えば、遠方で側方の変形が拘束されていたり、プレートの移動などにより側方より圧縮力が加わっている場合では、拘束圧が大きくなり有効拘束圧も大きい状態が保たれると考えられます。一方、遠方で側方の変形が自由な場合では、拘束効果が小さく、したがって有効拘束圧も小さくなります。

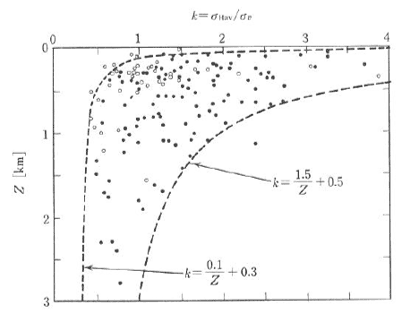

図-3に、日本列島の地形図を示します。日本列島の東側には、約8kmの深さの日本海溝や約4kmの深さの南海トラフが分布しており、地下10km程度の範囲を対象とすれば遠方で側方の変形が自由となっています。このとき、岩盤内部の応力状態はどうなっているでしょうか。簡単な数値モデルで検討してみましょう。

(標高データは国土地理院ウェブサイトの地理院タイル(海域部は海上保安庁海洋情報部の資料を使用して作成)を使用して表示)

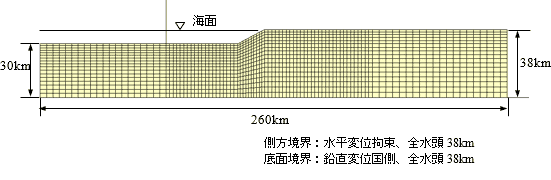

表-1と図-4に解析条件を示します。解析には、日本列島を列島軸に垂直に切断した概念モデルを用いました。モデルの中央には、日本海溝をモデル化した斜面を設けてあります。このモデルを用い、変形と水の連成解析で自重状態での応力と間隙水圧分布を求めました。変形と水の連成解析の手法に関しては、Feel and Thinkの前シリーズをご覧ください。解析の目的は、側方の境界条件で有効拘束圧がどう変わるかを見るためで、あくまでも定性的な傾向を知るためのものです。

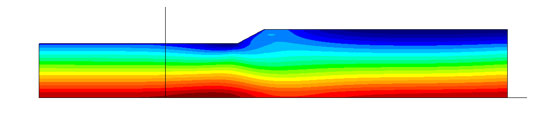

(赤:大きい、青:小さい)

解析によって得られた有効拘束圧(最小主応力σ1と間隙水圧の差)の分布を、図-5に示します。モデルの右側(日本列島の陸地部)では、有効拘束圧が小さくなっていることがわかります。図-6には、モデル右側面での応力と間隙水圧分布を示しました。赤のラインが、解析によって得られた最小主応力の分布です。最小主応力はほぼ水平方向に作用しています。青のラインが間隙水圧ですが、深さ6kmより浅部では間隙水圧が最小主応力を上回っています。別途解析した、地表面が水平で海溝部の斜面が無いモデルでは、側方の変形が拘束されているため、緑のラインで示したように、間隙水圧が最小主応力を上回ることはありません。このように、日本海溝のように側方の変形を拘束しない境界がある場合には、日本列島の陸地部で有効拘束圧の低い状態が出現し得ることがわかります。

もちろん、日本列島は山地があり、また東西方向からはプレートの沈み込みによる圧縮応力を受けていることなどから、より複雑な有効拘束圧分布となっていることは明らかです。しかし、図-2に示した側圧係数の分布からも、場所によっては有効拘束圧に低い場所があり、この部分では岩盤の破壊が生じやすくなっていると推測することができます。

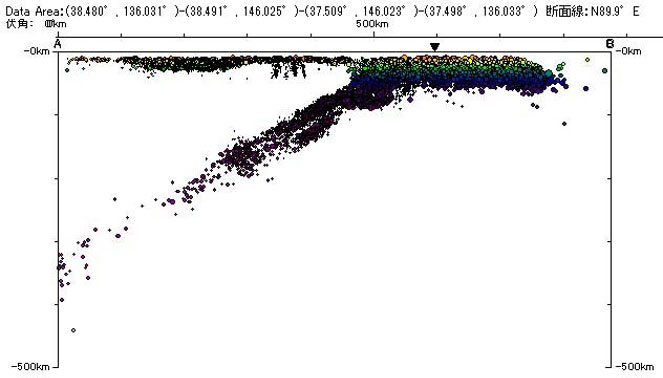

図-7は、東海大学海洋学部博物館の柴正博さんが運営されているWebページより取材したものです。図には、日本列島の地下で発生した地震の震源分布を、東北地方の三陸沖(北緯38°)を切る東西断面で示したものです。震源データには、気象庁一元化震源データのうち、日本周辺で1997年10月1日~2011年8月28日までに起こったマグニチュード0.1~9までの地震の震源が用いられています。図からは、プレートの運動に関連すると思われる震源の他に、列島内部で深さ10~20km前後で分布する震源群があることがわかります。いわゆる内陸直下型地震で、プレート運動に関連する海溝型巨大地震に比べ規模は小さいものの、震源が近いために被害が大きくなります。このような地震の原因として、小さい有効拘束圧があると考えることはできないでしょうか。

(「地震はどこで起こっている?」より)

次回は、本シリーズの最終回です。

参考文献

- 藤本光一郎:水・岩石相互作用から見た地殻内流体の性質や存在状態,Conductivity anomaly研究会論文集,p.167-173,1998.

- 渡辺了:地殻プロセスにおける流体の役割(特集「地球惑星科学における流体現象1〜地球内部編〜」),日本流体力学会誌,Vol.4,No. 30,pp. 311-316,2011.

- 岩の力学 基礎から応用まで 日本材料学会編,丸善株式会社.

※資料等最終参照日:2018年12月