技術資料

Feel&Think

第21回 実効応力とクリープ破壊

これまで行ってきた検討からは、実効応力の概念を用いることで岩石の三軸圧縮試験の結果を合理的に解釈することができることがわかりました。すなわち、三軸圧縮試験での岩石試料では、軸ひずみが実効軸差応力に対して弾性的に挙動しており、初期クラックの破壊の進行に伴って軸差応力に抵抗している断面積が減少し、計測している軸差応力に比べて実効軸差応力が大きくなるために、あたかも剛性が低下したかのような軸ひずみの増加が見られる、とする考え方です。

この考え方に基づけば、岩石のクリープ破壊を説明することができます。クリープ破壊とは、岩石に加えた軸差応力を一定に保っても軸ひずみが時間とともに増加し(クリープと呼ばれます)、その後に試料が破断してしまう現象です。

まずは実験結果を見てみましょう。以下の図は、文献「児玉淳一:花崗岩の疲労およびクリープ特性に関する基礎的研究、学位論文、1995」から取材したものです。図-1が用いられた花崗岩の試料です。行われた実験は、試料の軸方向にだけ荷重を加える一軸圧縮試験で、荷重を加えた後にこれを一定に保ち、岩石のひずみの経時変化が調べられています

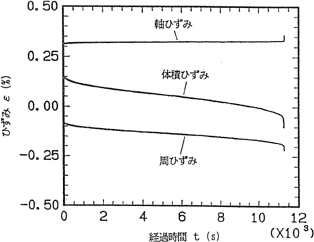

図-2と図-3が得られた結果です。図-2には、計測されたひずみの経時変化が示されていますが、荷重が一定に保たれているにもかかわらずひずみが進行し、その後破断していることがわかります。注目すべき点は、体積ひずみが膨張を続けていることです。一軸クリープ試験では圧縮荷重を加えるため、載荷中は体積ひずみが収縮側になります。その後荷重を一定に保った際には、体積が収縮し続けると考えるのが自然ですが、実際はその逆です。この結果は、クリープ変形が岩石内部の初期クラックの破壊と、二次クラックの軸方向への伸長を伴って生じていると解釈できます。なぜならば、これまで説明してきたとおり、二次クラックの発生と伸長は体積の膨張を生じさせるからです。また、軸ひずみに比べ周ひずみ(試料横方向のひずみ)が大きく変化していることもこの解釈を支持しています。

また、体積ひずみの変化を見ると、最初はひずみ速度が低下していき、破壊に近づくにつれひずみ速度が増加していくこともわかります。

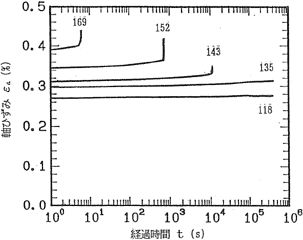

図-3には、一定に保つ荷重のレベルを変えて行った実験結果を示しました。荷重のレベルが高くなると(荷重を一定に保った時点での軸ひずみが大きくなると)、破断までの時間が短くなることがわかります。

さて、これらの検討結果に基づき、クリープ破壊を実効応力の考え方のもとでモデル化してみます。ポイントは、時間とともに進む初期クラックの破壊です。

実効応力の考え方のもとでは、軸差応力と軸ひずみの関係が次のように表されました。

ここに、Dは初期クラックの破壊密度関数であり、Weibull関数で近似できると仮定すると、

であり、式(1)は次のようになります。

λは、これまでどおり、Weibull関数の形状を特徴付ける定数mとWeibull関数の値が最大となる軸ひずみである⊿ε1Pで表すこととします。

ここで、初期クラックの破壊が時間とともに進むように、次のようなモデルを加えます。

ここに、(⊿ε1P)0は荷重を一定に保った最初の時点での⊿ε1Pを表します。また、mは変化しないものとします。

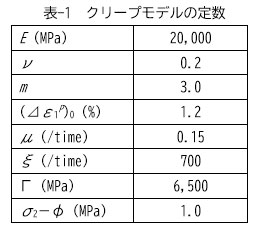

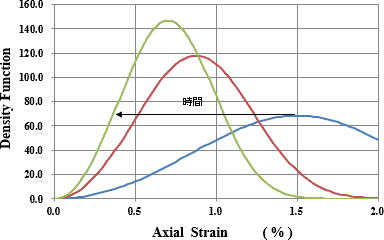

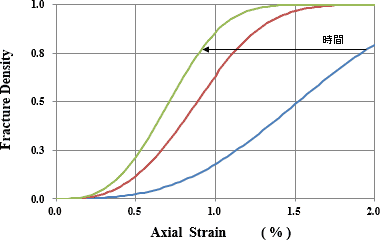

式(6)では、時間とともにWeibull関数が原点によってくるため(図-4)、初期クラックの破壊密度(図-5)は時間とともに増加します。このため、軸差応力σ1cが一定に保たれていても実効応力が増加し、軸ひずみは進行します。

式(6)は特に根拠があって用いたものではなく、時間に伴う破壊密度の増加をできるだけ簡単に表現しようとしたものです。きちんとモデル化するためには、初期クラックの時間に伴う破壊について十分に研究する必要があります。

実験結果では、荷重を一定にした直後にひずみ速度が減少することが示されています。これを次のようにモデル化します。

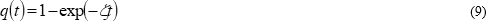

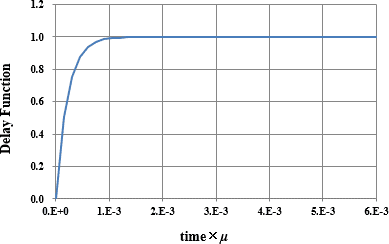

すなわち、本来であれば現時点の軸ひずみで生じている初期クラックの破壊密度が、q(t)で表される遅延関数(図-6)によって時間遅れを伴って生ずるとするものです。これも特に根拠はなく、破壊の時間遅れをできるだけ簡単に表現しようとしたものです。

体積ひずみに関しても、軸ひずみと同様に破壊密度をモデル化します。

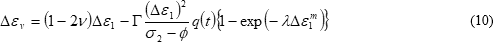

では、このモデルを用いてクリープ試験を表現してみましょう。用いた定数を表-1にまとめておきます。

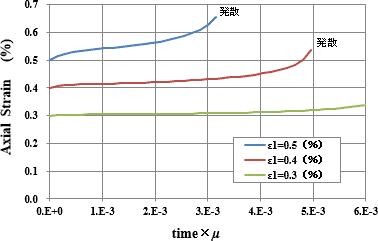

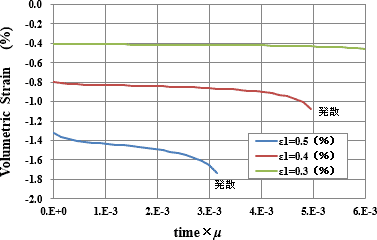

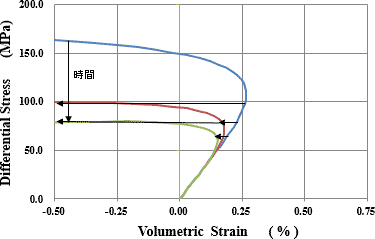

得られた結果を図-7と図-8に示します。ここでは、軸差応力を加え3通りの軸ひずみまで瞬時に変形させた後、生じている(外側で計測している)軸差応力を一定に保った場合のひずみの経時変化を示しています。

計算では、まず軸ひずみを固定しておき時間をΔt進めて破壊密度を計算し、式(8)より現在の軸ひずみで生ずる軸差応力を求めます。このとき、破壊密度の増加により現在の軸ひずみで生ずる軸差応力は設定した一定値の軸差応力より小さくなります。次に、今度は破壊密度を固定して軸ひずみを少しずつ増加させ、求められた軸差応力が設定した一定値の軸差応力と同じ値になるようにします。このときの軸ひずみや、これをもとに式(9)で求めた体積ひずみが、Δt経過した後の値となります。軸ひずみがある程度大きくなると、軸ひずみを増加させても、求められた軸差応力が設定した一定値の軸差応力に達しなくなります。この解の発散する点がクリープ破壊(試料の全体破壊)の時間となります。

計算結果からは、軸差応力を一定値とした直後のひずみ速度の減少やその後の増加、それに引き続く破壊が表現されています。また、体積ひずみが膨張側となることや、設定した軸差応力が小さいと破壊までに要する時間が大きくなるといった実験で見られた傾向も表現されています。

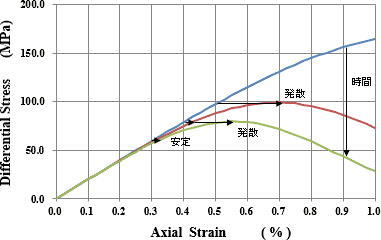

クリープ破壊がなぜ生ずるかは、式(8)で表される、軸差応力と軸ひずみの関係の経時変化を見ると解りやすいと思います。破壊密度が増加していくと、図-9に示すように岩石試料の軸差応力と軸ひずみの関係は頭打ちとなってきます。このとき、軸差応力を一定に保ったとすると、一定時間経過後の軸差応力と軸ひずみの関係を満たす点まで軸ひずみが進行します。さらに時間が経過すると、ある時点から設定した軸差応力では対応する軸ひずみが見当たらなくなります。すなわち、軸ひずみがどれだけ進行しても軸差応力に抵抗する応力を発生させることができなくなり、破壊するというわけです。設定した軸差応力が小さい場合には、このような状態となるまで時間がかかり、破壊までの時間が長くなります。

軸差応力と体積ひずみの関係も時間の経過とともに変化しますが、破壊密度が増加していくために体積ひずみは常に膨張側へ進行していきます。この傾向も実験結果と同様であり、工学的見地からは重要なポイントです。

このように、実効応力の考え方に基づき、初期クラックの破壊が時間とともに進むと考えると、クリープ破壊を説明することができます。すなわち、計測している軸差応力を一定に保ったとしても、時間とともに初期クラックの破壊が進めば実効応力が増していき、実効応力が増加すれば初期クラックの破壊が進むという自己崩壊的な現象により、いずれ岩石試料全体が破壊すると考えられます。

クリープ破壊は、斜面の突然の崩壊や断層の発生などの原因の一つと考えられます。クリープ破壊を予測するためには、クリープ破壊の手前で生ずる加速的なひずみの進行を捉えることが考えられます。これは自己崩壊的な現象の始まりを意味し、巨視的な破壊の前兆現象として警戒する必要があります。重要な点は、クリープ破壊を生ずる際には体積ひずみの膨張を伴うことです。三軸圧縮試験で見てきたとおり、非排水的に生ずる体積膨張は間隙水圧の低下も招くと考えられます。したがって、斜面の崩壊では法尻の膨張、断層の発生では地表面の隆起や地下水位の低下などが前兆現象となると推測できます。

次回は、これまで得られた知見を工学的な問題へ適用してみます。