技術資料

Feel&Think

第2回 地震時における斜面の危険度評価

前回は、地形を表現した3次元数値モデルを用い、自重解析を実施して応力状態を推定し、そのうえで斜面の安定性を評価するアイデアを試してみました。

今回は、地震時における斜面の安定性を評価する方法を検討します。

地震時の評価には動的解析を用いることが考えられます。ただし、動的解析を適用するうえでは次のような課題があります。

- 3次元の数値モデルに対して、どのような方向から地震動を入射させるか。

- 地盤の動的物性値、特に減衰などの値をどうするか。

- 3次元数値モデルにおける底面、側方の境界条件をどうするか。無限境界や無反射境界などが設定できるか。

- 入力地震動(加速度時刻歴、応答スペクトルなど)をどのように決めるか。

これらの他に、節点数の大きいモデルでは計算時間の長さが問題となります。

地震時における斜面の安定性評価の目的は、地震時に不安定となる斜面の抽出と不安定化の度合いを判断することです。そこで、地震動の特性よりも、斜面に対する地震動の方向やその大きさの影響に注目することにしました。このために、ダムの耐震性評価にも使われた震度法を適用し、静的問題として検討することとしました。

震度法では、全領域で同時に同じ大きさの水平加速度が生じたと仮定し、地震時の物体力Fを次のように定めます。

ここに、mは質量、gは重力加速度、αは水平震度です。

3次元モデルに対して、水平に物体力を加え、この方向を変えて斜面の地震力に対する鋭敏性を調べます。この方法では地震動の詳細を決める必要がなく、境界条件も単純で、静的解析なので計算時間の問題もありません。

自重解析の場合と同様に、地盤は弾性体で物性値は一様とし、地下水を考慮しない全応力解析を用いることとします。ここでは水平方向の物体力による影響を強調するため、あえて条件を単純化しました。

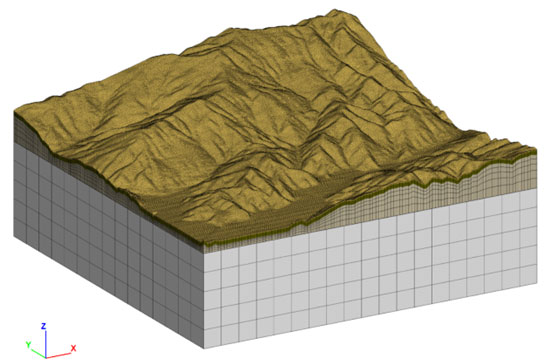

解析にはFLAC3Dを用いました。下図に地形を表現した3次元数値モデルを示します。

震度法では、自重解析を行った後に次のように境界条件を変更します。3次元数値モデルの下面では、法線方向と水平方向ともに変位を拘束し、側面は垂直方向の変位のみを拘束します。その上で、水平方向に自重のα倍の物体力を全領域に加えます。この結果を自重解析の結果と加え合わせます。

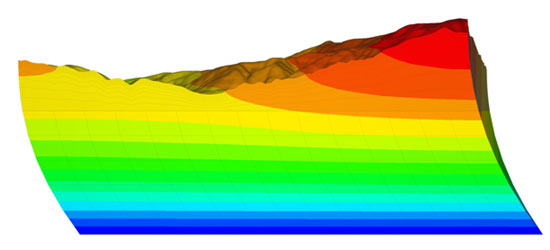

図2が、水平震度を加えた際に得られる増分変位分布です。地表面へ向かうほど変位が大きくなる傾向にあります。

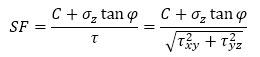

自重解析の場合と同様に、水平面のせん断応力とこれに対抗する応力の比として局所安全率SFを定義し、この大きさで斜面の崩壊に対する危険度を表します。

ここに、Cは粘着力、φは摩擦角です。

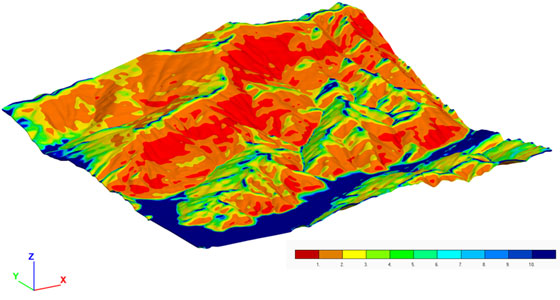

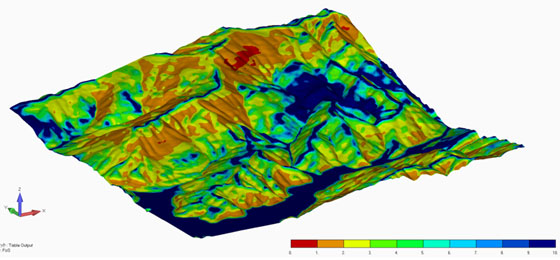

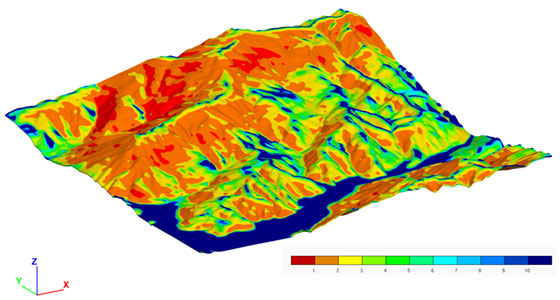

図3にy方向に水平震度を加えた場合の局所安全率分布を示します。比較のため、図4に自重解析により得られた局所安全率分布も示します。

水平震度を加えると、加えた方向に傾斜を持つ斜面において、その法尻部で安全率が小さくなっています。特に傾斜が急な斜面や後背部に大きな山体を有する斜面部で、安全率が自重解析に比べ小さくなる傾向が見て取れます。

図5には、x方向の負の方向に水平震度を加えた結果を示します。この場合も加えた震度を加えた方向に傾斜を持つ斜面で安全率が小さくなる傾向が見られます。特に、左上部の斜面では後背部に大きな山体を有するため、安全率が小さくなっています。

このように、震度を加える方向を変化させて解析することで、地震時に危険となる斜面を抽出することができる可能性があります。

ここでは、地震時における斜面の安定性評価を行うため、思い切った単純化を行った上で数値解析を実施してみました。結果は、直感とよく合うものでした。ここで示した手法は検証が必要ですが、数値解析を用いた実験的な手法により、新しいアイデアにたどり着くことができると考えます。