技術資料

Feel&Think

第2回 距離減衰式と大地震時の推定

今回からは、中小の地震時における地盤や構造物の揺れから、大地震時の揺れを推定する方法を検討していきます。

中小の地震時では、地盤や構造物にセンサが設置されていれば加速度時刻歴データが得られ、最大加速度などの揺れの特徴を知ることができます。しかし、このデータだけから大地震時の揺れを推定することはできません。なぜならば、それぞれの地震でマグニチュードや震源までの距離がまちまちであり、計測された最大加速度などを外挿して大地震時の最大加速度などを推定しようとしても、何をもって外挿するかがわからないからです。推定するためには、何か共通の定規のようなものを得られたデータにあてて、その揺れの大きさを計り、その定規を伸ばして大地震時の揺れの推定値を得るような工夫が必要です。

そこで、この共通の定規に相当するものとして、距離減衰式を用いる方法を考えてみます。距離減衰式とは、これまでに観測された多数の地震データからの回帰式であり、観測点と震源までの距離、震源の深さ、および地震のマグニチュードを与えると、観測点における良好な地盤上での最大加速度が得られます。いわば、地震が発生した場合の、観測点での「平均的な」最大加速度が求まります。

いま、設置されたセンサにより、地震時に最大加速度が計測されたとします。この地震のマグニチュードや震源までの距離などを距離減衰式に入れると、センサ設置場所での最大加速度が得られます。仮に、地震のたびに計測される最大加速度が、距離減衰式で得られた最大加速度の2倍だったとします。この倍率は、大地震の場合でも同じ値であると考えることに無理はないでしょう。大地震のマグニチュードや震源までの距離などを仮定できれば、これを入力とした距離減衰式より最大加速度が求まりますが、この2倍の値が、センサ設置場所における大地震時の最大加速度の推定値となります。

大地震の震源として、地震のマグニチュードや震源までの距離などを設定できるものとしては、活断層帯があります。主要活断層帯に関しては、J-SHISマップに位置や形状、地震時の想定マグニチュードが示されているので、これを使うことが考えられます。J-SHISとは、Japan Seismic Hazard Information Stationの略称で、K-NETと同じく国立研究開発法人防災科学技術研究所が運営するWebサイトです。

センサ設置地点に近い活断層帯を選び、地震発生時の想定マグニチュードやセンサ設置地点までの距離を調べ、これを距離減衰式に入力すれば最大加速度が求まります。これに先ほどの倍率を乗ずることで、センサ設置場所における想定断層地震時(大地震時)の最大加速度の推定値が得られます。

この方法を、もう少し詳しく説明します。

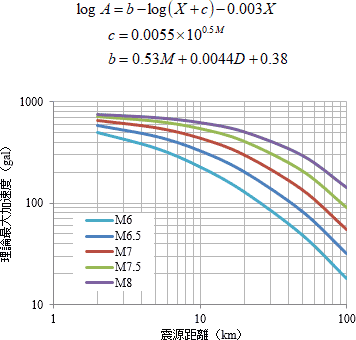

まず、中小地震のたびに、加速度センサが設置された構造物と震源との距離、および地震のマグニチュードより、下図に示した距離減衰式(司、翠川1)の回帰式)を用いて最大加速度を求めます。これを理論最大加速度と呼ぶこととします。

ここに、Aは最大加速度(gal)、Dは震源の深さ(km)、Mはマグニチュードです。Xは断層最短距離(km)ですが、ここでは震源距離でも代用できるものとします。なお、図では震源の深さを5kmとしています。

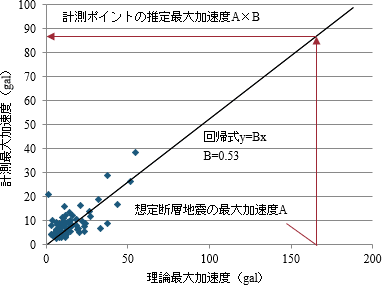

地震があるたびに、この理論最大加速度を横軸、加速度センサで計測された最大加速度(計測最大加速度)を縦軸として相関図上にプロットしていきます。また、プロットされたデータに対し、原点を通る回帰直線と、その傾きを表す係数Bを求めます。この係数Bは、理論最大加速度に対する計測最大加速度の倍率を表しています。センサが設置された地域で震源断層が想定されていれば、これとセンサ設置位置との最短距離と想定マグニチュードより理論最大加速度Aを求め、これに先の倍率を乗ずる(A×B)ことで、加速度センサが設置された場所での、想定震源断層による地震時の最大加速度の推定値が求まります。

次回は、この方法の妥当性をK-NETのデータを用いて検討してみます。

参考文献

1) 司宏俊,翠川三郎:断層タイプ及び地盤条件を考慮した最大加速度・最大速度の距離減衰式,日本建築学会構造系論文集,第523号,1999,pp.63-70.

※資料等最終参照日:2019年2月